本文

住宅用火災警報器を設置しましょう

市内住宅用火災警報器設置の奏功事例

市内でも次のような奏功事例があります。住宅用火災警報器は、早めに設置しましょう。

ケース1:平成21年3月 共同住宅

共同住宅に入居している女性が、調理中に寝てしまったため、食材が発煙し住宅用火災警報器が鳴動した。

警報音に気付いた女性がガスコンロの火を消し、消防署へ通報したもの。

怪我人や建物への焼損はなく、火災に至らなかった事例です。

(この住宅用火災警報器は、共同住宅の所有者が設置したものです。)

ケース2:平成22年6月 一般住宅

ガスコンログリルで魚を調理中に居間でテレビを見ていると、室内に設置していた住宅用火災警報器が煙を感知し鳴動したもの。

鳴動音に気付いた家人がガスコンロの火を消し、鍋に水を入れ初期消火を実施、火災には至らなかった事例です。

(この住宅用火災警報器は、建物所有者が設置したものです。)

ケース3:平成23年8月 一般住宅

台所付近から出火。家人は煙に気がつかなかったが、住宅用火災警報器が鳴動し消防へ通報。台所コンロ付近の壁を焼損したもの。

家人に怪我は無く、台所付近の壁の焼損のみで済んだ事例です。

(この住宅用火災警報器は、建物所有者が設置したものです。)

付けましたか?住宅用火災警報器

消防法及び美唄市火災予防条例の改正により、住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

平成23年6月1日からすべての住宅が義務化になりました。住宅用火災警報器は、自分で簡単に取り付ける事が出来ます。

住宅用火災警報器の種類について

住宅用火災警報器には、煙式感知器と熱式感知器の2種類があります。

← このマークが表記されているものを設置して下さい。

← このマークが表記されているものを設置して下さい。

住宅用火災警報器を取り付ける場所について

- 家族が寝室として使用している部屋に取り付けて下さい。

- 2階に寝室がある場合は、階段の上に取り付けて下さい。

※2階に寝室が無い場合は必要ありません。

例1

例2

例3

例4

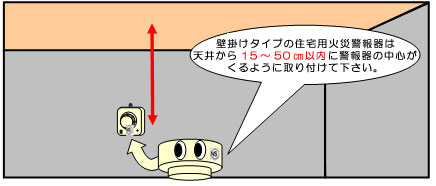

住宅用火災警報器を取り付ける位置について

住宅用火災警報器を取り付ける場合は、次のことに気をつけて取り付けてください。

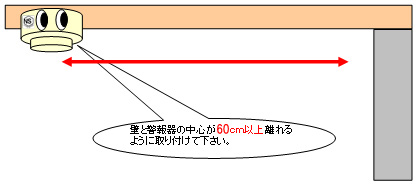

注意点1

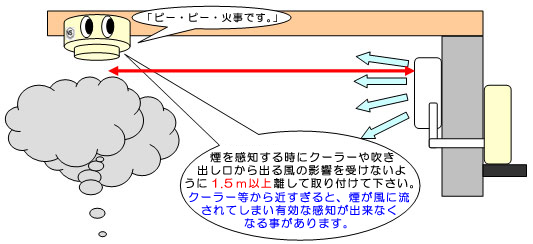

注意点2

注意点3

住宅用火災警報器の点検について

いざという時正常に作動するように、日頃のお手入れ、作動点検をしましょう。

また、住宅用火災警報器(本体及び電池)の交換時期の確認をしておきましょう!!

お手入れ

ホコリ等が入り誤作動を起こす場合があります。汚れが目立ってきたら、年に1回を目安に外観の汚れを清掃してください。

お掃除の方法は機種によって違いますので、取扱説明書をご確認ください。

作動点検

警報器の「ボタンを押す」「ひもを引く」ことで警報音や音声を確認することができます。最低限1年に1回は点検してください。

作動確認時に警報音が鳴らない場合は、電池切れや故障が考えられます。

故障、若しくは原因がわからない場合は、取扱説明書を確認するほか、各メーカーにご確認ください。

「一般社団法人 日本火災報知機工業会」にお問い合わせ一覧<外部リンク>がありますので、ご確認ください。

住宅用火災警報器の交換時期について

本体の交換の場合

住宅用火災警報器は、センサー等の寿命により10年を目安に本体の交換が必要です。点検や電池交換の際に、本体の交換時期を確認し、計画的な交換をしてください。

↑上のリンクをクリック!! <外部リンク>

電池交換の場合

電池の寿命は、機種により異なります。電池切れのときは、「音声で知らせる」か、「ピ・ピ・ピ」と音が鳴ります。リチウム電池を使用しているものは、概ね5年から10年が目安となっています。電池タイプでも電池の交換ができない機器があります。

~おわりに~

市役所職員や消防職員が住宅用火災警報器の訪問販売や斡旋を行ったり、特定の業者に委託する事はありません。

住宅用火災警報器等の設置義務化に伴い、不適切な販売行為の増加が心配されますので注意して下さい。

住宅用火災警報器設置後、月に1回はテストボタン(ひもを引くタイプもあります。)を押して正常に作動するか点検して下さい。

住宅用火災警報器は、お近くの電気店・ガス会社・ホームセンター等で購入する事が出来ます。

もしトラブルにあったら、お近くの「消費者センター」や消防本部予防課へお知らせ下さい。

住宅用火災警報器が設置してあったおかげで、未然に火災が防がれた奏功事例が数多くあります。早めの設置を心がけましょう。