本文

障がいを理由とする差別の解消の推進について

記事ID:0026937

更新日:2025年7月25日更新

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法整備の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

〇障害者差別推進法の詳しい内容について

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府のサイト)<外部リンク>

不当な差別的取扱いの禁止

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。

・障がいを理由に受付の対応を拒否する。

・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。

・障がいがあることを理由にアパート等を貸してもらえない。

・車いすだからといってお店に入れてもらえない。

・保護者や介助者がいないとお店に入れてもらえない。

などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。この場合は、障がいのある人に理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。

・障がいがあることを理由にアパート等を貸してもらえない。

・車いすだからといってお店に入れてもらえない。

・保護者や介助者がいないとお店に入れてもらえない。

などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。この場合は、障がいのある人に理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

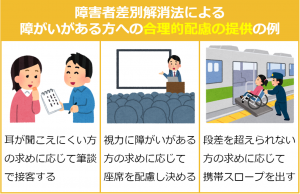

合理的配慮の提供

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

※令和6年4月1日より、事業所における合理的配慮の提供が義務化されました。

※令和6年4月1日より、事業所における合理的配慮の提供が義務化されました。

〇障がいを理由とする差別の解消の推進について詳しく知りたい方は、内閣府が作成した「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」をご覧ください。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)<外部リンク>